ERKENNTNIS-GESTALTEN

(Auszug aus einem Vortrag zum Thema meiner Dissertation)

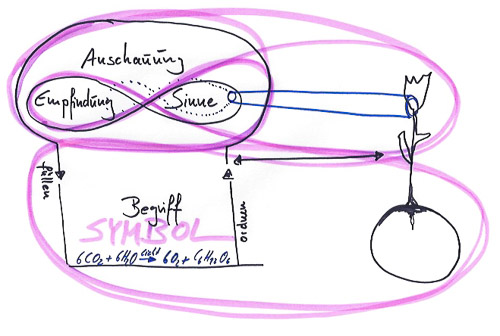

Abb. 1: Zeichnung Anna-Maria Schirmer

Im letzten Sommer saß ich auf einem Stein und zeichnete eine Pflanze. Ich hatte mich gerade in das eigenartige Verhältnis zwischen Stil und Blatt vertieft, als mir ein Tablet direkt vor das Gesicht gehalten wurde. Ein freundlicher Holländer wollte mich mit dieser hilfsbereiten Geste darauf aufmerksam machen, dass man auch viel schneller zu einem Bild kommen könne. Meine Zeichnung sei ja ganz nett, aber wozu die Mühe?

Ja, wozu die Mühe?

Als Kunstpädagogin brauche ich eine tragfähige Begründung, weshalb ich die Bildungs- und Lebenszeit meiner Schüler mit derart mühsamen und umständlichen Tätigkeiten,

wie etwa dem Zeichnen oder Malen in Beschlag nehme. Der lapidare Verweis auf den traditionellen Bildungskanon oder auf Lehrpläne reicht in einer derart schnell veränderlichen Zeit wie der heutigen nicht aus. Wir müssen unsere Begründungen stets überdenken und betätigen oder verändern. Meine Fachdisziplin, die Kunstpädagogik findet vielfältige und vielschichtige Antworten auf die Frage, nach dem Grund der Mühe. Eine Antwort lautet: weil bildnerisches Tätigsein Erkenntnis ermöglicht. Vielfach ist in unseren Fachdiskursen von sinnlicher Erkenntnis, von ästhetischem Denken oder von ästhetischer Rationalität die Rede. Selten finden sich präzise Ausführungen zur Gestalt dieses Erkennens und noch seltener Untersuchungen, die dem künstlerischen Denken in der Schulwirklichkeit konkret nachgehen.

Ich frage mit meiner Studie also weniger, ob mit Mitteln der Kunst Erkenntnis möglich sei, sondern versuche vielmehr, den spezifischen Charakter des Erkennens in künstlerischen Prozessen zu klären. Ich spreche ganz bewusst von künstlerischen Prozessen, denn ich sehe durchaus einen, wenn nicht deutlichen so doch entscheidenden Unterschied zwischen bildnerisch und künstlerisch. Die Zielperspektiven von Bild- und Kunstunterricht sind verschieden, ich möchte Kunstunterricht. Damit meine ich allerdings nicht, dass in der Schule Kunst gemacht würde, sondern ich meine, dass der Unterricht auf das, was Kunst ausmacht, zielen sollte, und nicht – oder wenigstens nicht nur – am Bild orientiert sein sollte. Kunst ist ein Medium, das Stoff und Form, Sinne und Vernunft in spezifischer Form vereint (vgl. Schiller 1793/2006, 55f.); darin liegen Bildungspotenziale, die von keinem Bildunterricht und erst recht von keinem anderen Fach aufgerufen werden können.

Meine Studie setzt sich aus zwei Arbeitsfeldern zusammen. Zum einen entwickelte ich auf der Basis weitgreifender hermeneutischer Textanalysen ein Modell künstlerischen Erkennens. Zum anderen untersuchte ich die konkret stattfindenden bildnerischen Prozesse meiner Schüler. Beide Arbeitsstränge wuchsen parallel, sodass stets das eine durch das andere überprüft werden konnte.

Wie geht „erkennen“?

Wirft man einen Blick in die unterschiedlichen Fachwissenschaften, die sich mit dem menschlichen Erkenntnisvermögen befassen, wird rasch klar, dass es auf diese Frage eine Vielzahl unterschiedlicher, sich zum Teil widersprechender Antworten gibt. Je nach Perspektive werden Aspekte ein oder ausgeblendet, kann künstlerisches Handeln mehr oder weniger gut innerhalb des Erkenntnismodells verortet werden. Ich orientiere mich zunächst an einem allgemeinen und weithin anerkannten Modell von Immanuel Kant und werde dann versuchen, dieses Modell so zu spezifizieren, dass es das Charakteristische der künstlerischen Erkenntnis einzufangen vermag.

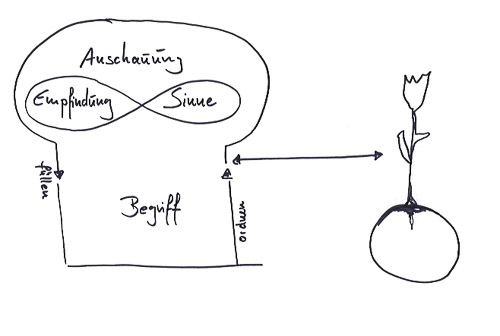

Zunächst gehe ich davon aus, dass es eine Welt gibt (das könnte man auch anders sehen, ich entscheide mich aber für diese Variante). Auf dieser Welt gibt es Dinge, wie etwa die Blume, deren Zeichnung ich anfangs zeigte. Damit nun diese Blume für mich nicht irgendetwas Unspezifisches ist, das mein Bewusstsein nur im Moment der konkreten Kontaktaufnahme tangiert, brauche ich einen Begriff, um aus dem Ding die Blume zu machen. Ich hebe sie damit aus dem unmittelbaren Erleben heraus und mache sie geistig verhandelbar, ich mache sie mir zum Gegenstand, indem ich sie mit einem Begriff benenne. Der Begriff allein, sagt Kant, ist leer. Es bedarf der Anschauung, um ihn mit Leben zu füllen. Die Anschauung oder Sichtweise des Dings bekomme ich über meine Sinne. Die Sinne wiederum erzeugen Empfindungen, die der Sache Bedeutsamkeit verleihen. (Kurzum: Das Ding alleine ist nichts, das Ding mit der Bezeichnung „Blume“ alleine ist auch noch nichts, erst der Begriff „Blume“ dem die in die Anschauung eingegangene konkrete Erfahrung des Dings hinterlegt ist, macht aus dem Ding an sich einen für mich relevanten Gegenstand, oder wie Merleau-Ponty das sagen würde, ein „Ding für mich“).

Wir sehen also, die Begriffe, die Kant der Region des Verstandes zuordnet haben ordnende Funktion, während die Anschauung und die Sinne füllende – mit Leben füllende – Aufgaben übernehmen. Wir sehen zudem, dass die Distanz zwischen dem Ding und unserer geistigen Repräsentation des Dings klar erkennbar ist, denn, so Kant, „wir haben es doch stets nur mit unseren Vorstellungen zu tun; wie das Ding an sich selbst sein möge, ist gänzlich außer unserer Erkenntnissphäre“ (Kant KdrV, 287).

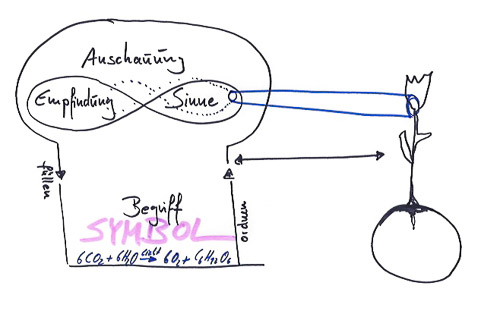

Nun möchte ich behaupten, dass wir es nicht mit einem statischen, sondern in Abhängigkeit von dem, was in dem Feld des Begriffs passiert, veränderlichen Verhältnis zu tun haben. Und hier kommt die Philosophie der symbolischen Formen von Ernst Cassirer ins Spiel. Cassirer, ein Kulturphilosoph, der Mitte des letzten Jahrhunderts lebte und derzeit ein erstaunliches Revival erlebt, ersetzte den Begriff durch das viel weiter gefasste „Symbol“. Im allgemeinen Sprachgebrauch ist dann von einem Symbol die Rede, wenn ein Bildzeichen gemeint ist, das mit einer klar fassbaren Bedeutung codiert ist. Das Herz etwa als Symbol für Liebe, das Kreuz für Christentum, etc. … Ganz anders ist der Symbolbegriff von Ernst Cassirer geprägt. Für ihn ist jede Ausdrucksgestalt, die einen wie auch immer gearteten Inhalt geistig repräsentierbar und kommunizierbar macht, ein Symbol: Die Geste, das Wort, die Metapher, die Formel, das Bild. Schauen wir auf das Bild, dann ist das gesamte Gefüge der Linien, Flächen und Farben ein symbolisches Gebilde und nicht etwa nur das isolierte Bildzeichen, das wir identifizieren und dem wir eine klare Bedeutung zuweisen können. Susanne Langer erweiterte Cassirers Theorie diesbezüglich und unterschied präsentative und diskursive Symbole (vgl. Langer 1965).

Cassirer unterschied diverse Artikulationssysteme – etwa Mythos und Religion, Wissenschaft und Kunst und nannte sie symbolische Formen. Er untersuchte, inwiefern diese unterschiedlichen Symbolsprachen – oder eben symbolischen Formen – nicht nur Unterschiedliches zum Ausdruck bringen können, sondern inwiefern sie unser Wahrnehmen, Denken und Erkennen modifizieren. Dabei geht er grundlegend davon aus, dass unser Geist durch die Artikulationssysteme, die wir verwenden geformt wird. Er spricht von Organen, die durch jeden neuen Gegenstand wachsen (Cassirer 1922/2009, 255). Wenn über die Formbarkeit des Geistes nachgedacht wird, liegt die Nähe zur Pädagogik nahe.

Ich greife auf ein plakatives Beispiel zurück, um diesen Gedanken zu verdeutlichen. Aus dem Blickwinkel einer Formel rückt ein Teil dieser Pflanze ins Licht der Aufmerksamkeit, während andere ausgeblendet werden. Kümmern wir uns um die Fotosynthese, kommt nur ein kleiner Teilbereich unserer Sinne, dieser aber extrem geschärft, zum Einsatz. Unsere Empfindungen oder gar Emotionen spielen für diese Art der Erkenntnis keine Rolle, sie bleiben außen vor, wir bemühen das Stielauge der Wissenschaft (vgl. E. Kaeser). Dies ist eine durchaus sinnvolle Tätigkeit, denn ein derart distanzierter Blick liefert Information, die anders nicht zu haben ist. Aber es ist eben nur ein möglicher Zugang.

Was bringt nun die künstlerische Tätigkeit in diese Beziehungsarbeit zwischen Ding und Geist, Mensch und Welt ein?

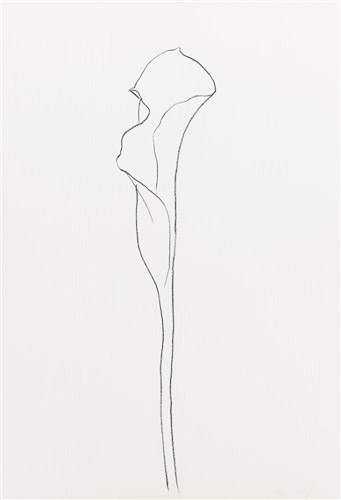

Ich möchte vier sich überschneidende und gegenseitig bedingende Charakterisierungsmomente skizzieren und an einer Zeichnung von Ellsworth Kelly veranschaulichen:

Abb. 2: Ellsworth Kelly: Calla III (ca. 1985)

Zum einen haben wir es hier mit einer sinnlichen Form zu tun, die Bedeutung hervorbringt und transportiert und nicht nur zeichenhaft auf diese verweist. Diese Zeichnung sagt nicht nur: dies ist eine Calla, sondern sinnliche Qualitäten der Blume gehen in sie ein, denn auf der Suche nach einer prägnanten Linie schmiegen sich sinnlicher Gehalt und sinnliche Gestalt einander an. Damit ändert sich auch die Wahrnehmung. An die Stelle eines identifizierenden, also auf Benennung des Dings gerichteten Sehens, tritt ein sehendes Sehen, das auf die Erschließung immer neuer Qualitäten zielt.

Dadurch ergibt sich eine enge Bindung an die Leiblichkeit. (Ich verwende diesen etwas altbackenen Begriff bewusst, da er einen Bedeutungskomplex repräsentiert, der bei anderer Wortwahl nicht angesprochen ist). Diese Bindung an die Leiblichkeit findet auf unterschiedlichen Ebenen statt.

- Zum einen aktiviert das Zeichnen mimetische Prozesse der Anähnelung (Brandstätter 2013, 39). Um die feine Nuance zwischen aufrechtem Stil und zart gewelltem Blatt erfassen und abbilden zu können, wird das Vorhandene gewissermaßen innerlich gespiegelt. Die Streckung im Halm wird anhand des Körpergefühls des Streckens imitiert, ohne dass wir uns dessen bewusst sein müssen. (Unter dem Stichwort „embodied cognition“ finden sich aktuelle Forschungsansätze zu diesem Thema).

- Zudem ist das Zeichnen ein körperlicher Ausdrucksakt, in den unsere leiblich gespeicherten Erfahrungen in Form der Handschrift eingehen.

Daraus ergibt sich ein Erkennen in engster Verbindung von Emotion und Kognition. Denn unsere Fähigkeit zu empfinden und zu fühlen, sowie unsere Gefühlslagen sind am Prozess des Darstellens und des dadurch wechselseitig bedingten Erkennens beteiligt.Susanne Langer nennt das Kunstwerk daher eine Manifestation von gefühlten Ideen und geht von analogen Strukturen zwischen dem Kunstwerk und dem Gefühl aus (vgl. Langer 1965, 80f.). Das Gefühl spielt auf einer weiteren Ebene eine zentrale Rolle, denn das differenzierteste Wissen alleine reichte nicht aus, um derartig zeichnen zu können. Es bedarf eines elaborierten Formgefühls, um die richtige unter allen möglichen Linien zu finden.

Hier wird ein Unterschied zu anderen Symbolsystemen deutlich: Kunst zielt auf Neuschöpfung, denn es geht weniger um die Anwendung bereits präfigurierter Zeichen – der Formelsprache etwa – , sondern um die Hervorbringung neuer Ausdrucksgestalten. Für Merleau-Ponty beginnt das künstlerische Denken dort, wo Hand, Auge und Geist um eine Bedeutungsintension kreisen, „die über keinen Text verfügt, der sie lenken könnte, sondern gerade dabei ist, ihn erst zu schreiben“ (Merleau-Ponty 1984/1993, 67).

Mit dem Begriff ERKENNTNIS-GESTALT, habe ich versucht, diesen speziellen Charakter einzufangen. Zum einen bedeutet er, dass Erkenntnis auf einem Gestaltungsprozess beruht und im Fall des Bildes, diesen Gestaltungsprozess in der Symbolform birgt und je neu aufruft. Zum Anderen meint Gestalt, dass es neben dem Begriff eben auch gestalthafte Formen der erkenntnishaften Repräsentation gibt.

Für den Künstler Gerhard Lang lässt Kunst uns die Fremdheit der Dinge erfahren (Aussage aus einem Interview). Statt „kenne ich, ist eine Blume“ beginnt in der künstlerischen Auseinandersetzung eine Bewegung in das Gegenüber hinein, die zu keinem Ende kommen kann. Mit jeder Nuance, die der zeichnende Stift erfasst, öffnet sich das Ding ein Stück weiter, denn jede Nuance ermöglicht prinzipiell eine weitere Ausdifferenzierung. Im Bekanntmachen mit der Calla tauchen immer neue Fremdheiten auf … Nelson Goodman benannte dieses Charakterisierungsmoment mit den Begriffen Fülle und Dichte und proklamierte, „wo es Dichte im Symbolsystem gebe, könne Vertrautheit niemals vollkommen und endgültig sein; ein weiteres Hinschauen kann stets weitere Subtilitäten aufdecken“ (Goodman 1968 /2012, 239). Die Erkenntnis-Gestalt, die wir in Auseinandersetzung mit dem Ding entwickeln, bleibt fluid und birgt viele Bedeutungsmomente zugleich.

Hier deutet sich eine große pädagogische Relevanz an, denn dieses Spiel zwischen fremd sein und vertraut machen, die Differenz zwischen Erkanntem und Erkennbarem ist eine Grunddisposition für Lern- und Bildungsprozesse.

Aus diesen Charakterisierungsmomenten ergibt sich, dass künstlerisches Erkennen personale Züge trägt und von hoher subjektiver Bedeutsamkeit ist. Es ist ein Handeln und Denken in Fühlung mit dem eigenen Erleben. Es integriert implizites, tief in der Leiblichkeit verankertes Wissen und überschreitet durch die poietische Zielrichtung allgemeinen Konsens zugunsten individueller Standpunkte.

Ich kann nun mein Modell aktualisieren und dabei zusammenfassen:

- Unsere Darstellungssysteme – Sprachen – bedingen unser Denken und Erkennen und formen unseren Geist bis hinein in unsere Sinne und unsere Leiblichkeit. Nicht nur im übertragenen Sinn, sondern ganz buchstäblich bildet jeder neue Gegenstand sich auch organisch – hirnorganisch in Form neuer Verbindungen und neuer Zellen – ab.

- Jede „Sprache“ bringt eigene Qualitäten in das Verhältnis zwischen Welt und Mensch ein, da sie über unterschiedliche Potenziale und Qualitäten verfügt.

- Künstlerisches Erkennen ist durch vier interagierende Charakterisierungsmomente zu fassen: leiblich-sinnliche Fundierung, Verbindung von Emotion und Kognition, Fluidität und Bedeutungsoffenheit und hoher Grad an subjektivem Einfluss und personaler Bedeutsamkeit

Wir sehen also, aus dem Distanzverhältnis wird ein mehrfach in sich verschlungenes Schleifensystem, das von einer hohen Dichte geprägt ist. Daraus leite ich die These ab, es handle sich beim künstlerischen Erkennen um eine besonders welthaltige Form der Erkenntnis.

Um die pädagogische Relevanz, die ich en passant immer wieder andeutete, zu konturieren, möchte ich Horst Rumpf zitieren. Er ist der Meinung, „ein Wissen und Verfügen über Kenntnisse werde zur Wissenshülse, wenn die Pulse zur Gewärtigung gekappt sind“ (Rumpf 2003, 234). Von leeren Wissenshülsen kann dort, wo die Erkenntnisgestalt selbsttätig und aktiv gestaltend erworben wird, nicht die Rede sein. Vielmehr ist hier die Chance groß, dass wir tatsächlich einwurzelndes Wissen hervorbringen können. Setzten wir uns aktiv gestaltend mit etwas auseinander, kommen wir kaum umhin, das, um was es uns geht, zu vergegenwärtigen. Und auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns der Relevanz, die eine Sache für uns hat, gewahr werden können, ist durch die aufs Engste mit der Person verbundene Tätigkeit des bildnerischen Gestaltens hoch.

Bleibt die, in pragmatischer Hinsicht äußert relevante Frage, wie mit Schülern dieser Erkenntnismodus zumindest in Reichweite geraten kann.

Werfen wir also einen Blick in den zweiten Teil meiner Studie: Hier ging es mir darum, bildnerische Prozesse genau unter die Lupe zu nehmen.

(Auslassung)

Zum Schluss: Kunstunterricht kann und will aus Schülern keine Künstler machen. Darum geht es nicht. Er kann aber bedacht und sensibel eine ohnehin anstehende Entwicklungsaufgabe begleiten, indem er hilft, eine eigene, subjektiv bedeutsame Weltsicht zu entwerfen.

Ich beende meinen Vortrag mit einer Aussage einer meiner Schülerinnen, die das gut auf den Punkt bringt: „… und das ist dann auf alle Fälle eine Erkenntnis, wenn man dann letztlich wirklich für sich eine eigene Definition geschaffen hat von dem Thema oder was Eigenes entworfen hat.“

Link zur gesamten Dissertation

Print-Version folgt

Auswahl der verwendeten Literatur:

- BAUM Jaqueline / KUNZ, Ruth: Scribbling Notions: Bildnerische Prozesse in der frühen Kindheit. Zürich 2007

- BÖHM, Winfried: Entwürfe zu einer Pädagogik der Person. Bad Heilbrunn 1997

- BRANDSTÄTTER, Ursula: Erkenntnis durch Kunst. Theorie und Praxis der ästhetischen Transformation. Wien, Köln, Weimar 2013

- BREDEKAMP, Horst: Die Fenster der Monade. Berlin 2004

- BREDEKAMP, Horst: Theorie des Bildaktes. Berlin 2010

- CASSIRER, Ernst: Versuch über den Menschen. Einführung in eine Philosophie der Kultur. Hamburg 1996

- FUCHS, Thomas: Das Gehirn – ein Beziehungsorgan. Eine phänomenologisch-ökologische Konzeption. Stuttgart 2010 (3. Auflage)

- GOETZ, Rainer: Interesse als Konzept der Vermittlung von Kunst und Subjekt. Nürnberg 1991

- GOMBRICH, Ernst H.: Die Geschichte der Kunst. Berlin 2002 (16. Ausgabe, 4. Auflage)

- KAESER, Eduard: Kopf und Hand. Von der Unteilbarkeit des Menschen. Leipzig 2011

- KANT, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft. Stuttgart 1985

- KIRCHNER, Constanze/SCHIEFER-FERRARI, Markus/SPINNER, Kaspar H.: Ästhetische Bildung und Identität. München 2006

- LANGER, Susanne: Philosophie auf neuem Wege. Das Symbol im Denken, im Ritus und in der Kunst.

- Frankfurt a. Main 1965

- RUMPF, Horst: Vom Bewältigen zum Gewärtigen. Wahrnehmungsdriften im Wiederspiel. In: HAUSKELLER, Michael: Die Kunst der Wahrnehmung. Beiträge zu einer Philosophie der sinnlichen Erkenntnis. Baden-Baden 2003 (S. 228–260)

- WAGENSCHEIN, Martin: Verstehen lehren. Weinheim, Basel, Berlin 1968/1999

- WETZEL, Tanja: Geregelte Grenzüberschreitung. Das Spiel in der ästhetischen Bildung. München 2005

- WITZGALL, Susanne: Kunst nach der Wissenschaft. Zeitgenössische Kunst im Diskurs mit den Naturwissenschaften. Nürnberg 2003

2 Responses